2️⃣ 작가 시리즈 윤형근 2탄

69-E8, 추상의 기틀

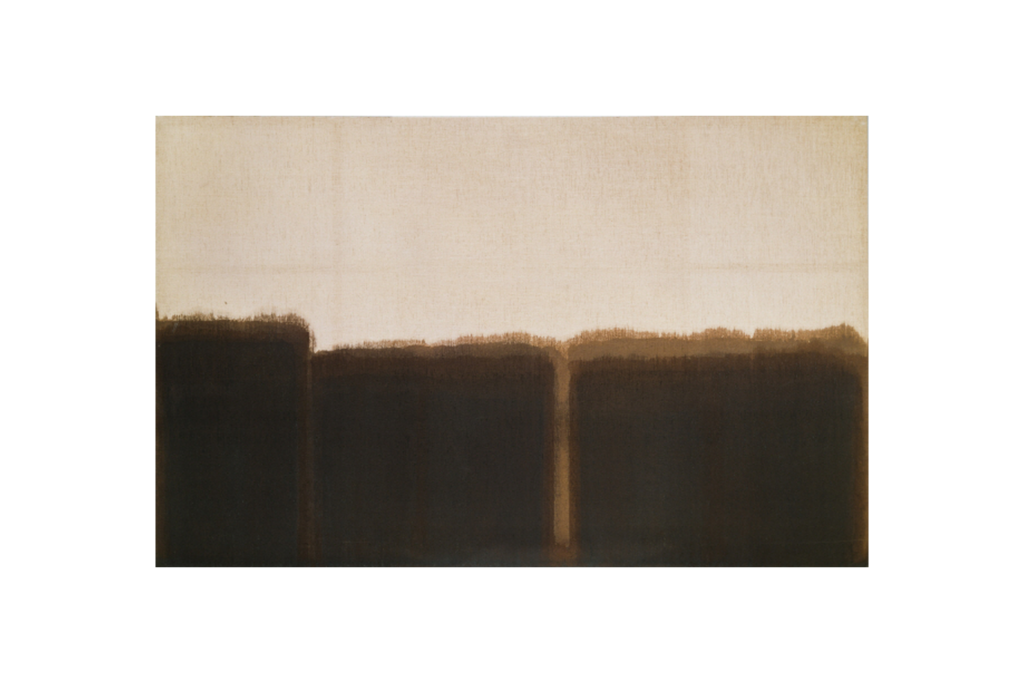

윤형근 <69-E8>(1969). 국립현대미술관 소장.

이 작품은 유족이 윤형근의 작업실을 정리하던 중 발견한 것으로, 1969년 10회 상파울루 비엔날레에 출품된 이후 오랜 시간 행방이 묘연했던 작품입니다.

당시 제10회 상파울루 비엔날레는 급격한 도시화와 더불어 건축과 미술 간의 밀접한 관계가 주목받던 시기였으며, 이러한 흐름 속에서 추상미술의 등장은 하나의 전환점이 되었습니다. 윤형근 역시 당대의 대표적인 건축가들과 교류하며, 미술과 건축의 관계성에 깊은 관심을 가졌습니다.

박람회에서 두드러졌던 기하학적 조형과 원색 중심의 디자인은 그에게 강한 인상을 남겼고, 이는 이후 어두운 색조를 바탕으로 한 1970년대의 추상 작품들로 이어졌습니다. 이러한 맥락에서 <69-E8>은 윤형근이 대표작으로 나아가기 위한 중요한 기반이 되었던 작품이라 할 수 있습니다.

억압과 깨달음, 문을 그리다

윤형근 <Umber-Blue>(1973). 국립현대미술관 소장.

윤형근은 1973년, 숙명여고 성적 조작 사건에 억울하게 연루되어 옥고를 치르게 됩니다. 이 사건은 그의 삶과 예술에 깊은 상처를 남겼고, 이후 그림에서도 그 변화가 고스란히 드러납니다.

그는 검은 막대기를 수직으로 내려 긋는 행위를 반복하며, 내면의 고통과 침묵을 화면 위에 쌓아 올렸습니다. 그러다 마침내, 캔버스 한가운데 흰 면포나 누런 마포를 비워두며 하나의 ‘문(門)’을 형상화하기 시작합니다.

이는 마치 “검은 현(玄)보다도 더 파악하기 어려운 근원으로부터 세상의 온갖 묘(妙)가 흘러나온다”는, 도덕경의 수수께끼 같은 첫 구절을 시각적으로 풀어낸 듯합니다. 윤형근의 ‘문’은 억압의 시대를 통과한 자만이 도달할 수 있는 깨달음의 경계이자, 그 자신이 마주한 존재의 입구였습니 다.

천지의 문, 기둥과 여백의 공간

윤형근 <Umber-Blue>(1976-1977). 국립현대미술관 소장.

1970년대에 들어서며 윤형근의 작품은 ‘자연히 존재하는 그림’이라는 명확한 흐름을 띠기 시작합니다. 그의 화면에는 두 개의 기둥 형태가 등장하고, 때로는 세 개, 네 개로 확장되며 점차 공간 전체를 감싸는 전면화의 방향으로 나아갑니다.

윤형근은 땅의 색인 암갈색(Umber)과 하늘의 색인 청색(Blue)이라는 단 두 가지 색만을 사용했습니다. 이 색들이 캔버스에 닿으면 천천히 천 위로 스며들며, 퇴색하거나 탈색되어 또 다른 색조로 변화합니다. 이 과정은 의도된 붓질보다 자연의 법칙에 가까우며, 작가의 개입을 최소화한 채 물감과 천이 만들어내는 관계를 강조합니다.

이렇게 생성된 두 개의 기둥과 그 사이의 여백은 하나의 전형적 구도를 형성합니다. 화면 양쪽에 우뚝 선 기둥들은 동양 산수화에서 등장하는 거대한 암벽처럼 보이며, 그 사이 여백은 윤형근이 말한 “천지의 문”을 나타냅니다. 이 문은 음과 양, 존재와 비존재, 안과 밖을 잇는 상징적 경계이자, 그가 표현하고자 한 세계의 본질 그 자체였습니다.

침묵의 무게, 채움과 비움의 극점

윤형근 <Umber Blue 82-86-32>(1982-1986). 국립현대미술관 소장.

1990년대로 접어들며 윤형근의 작품은 이전 시기와 큰 방향성의 변화 없이도 더욱 강한 인상을 나타냅니다. 1990년대에 접어들면서 화면 전체를 가득 메우는 거대한 사각 형태들이 자주 등장하고, 이로 인해 열린 공간조차 숨 막힐 듯한 밀도로 채워집니다. 더 이상 풍경으로서의 여지는 남지 않고, 철저히 추상적이며 내면적인 공간만이 존재합니다.

이 작품은 단순하고 절제된 색감과 형태를 유지하면서도, 더욱 엄격해진 자기 통제의 흔적을 드러내며 마치 눈앞을 막아서는 거대한 철문처럼 압도적으로 다가옵니다.남겨진 최소한의 형태는 그 어떤 풍경적 유감조차 허락하지 않으며, 채움과 비움이 공존하는 공간은 모든 사유와 형상을 고요한 침묵 속으로 끌어당깁니다. 결국 이는 무위(無爲)의 상태, 아무것도 하지 않음 속에 오히려 모든 것이 존재하는 역설을 드러냅니다. 이렇듯 윤형근의 작품은 비움 속에서 더욱 풍성한 의미를 찾을 수 있는 공간을 제공하며, 우리는 그 속에서 차분한 내면의 울림을 느끼게 됩니다.